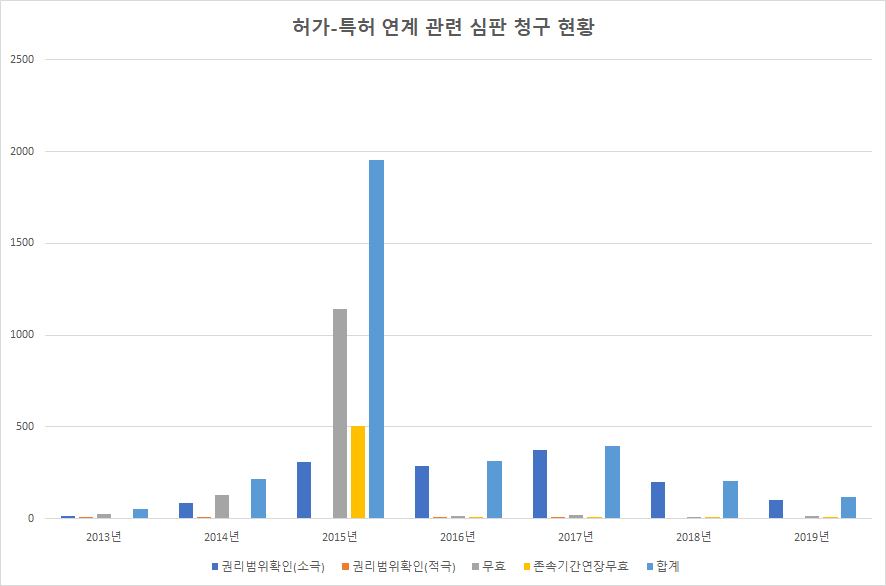

허가-특허 연계 제도가 2015년 3월 15일 한미 FTA의 ‘판매금지’ 조항까지 도입한 약사법이 개정되면서 특허 분쟁이 폭발적으로 늘었다. 특허청의 2018년 보도자료를 보면, 2015년 한해에만 2,222건의 심판이 청구되었다. 하지만 그 후 심판이 급격하게 줄었다는게 상식이다. 문제는 허가-특허 연계 관련 심판 현황을 정확히 알 수 있는 통계가 없다는 것이다. 특허청 통계도 일관되지 않고[1], 식약처가 발표하는 통계도 특허청의 통계와 10배 가량 차이가 난다.

특허청에 정보공개청구해 받은 자료

특허 정보를 제공하는 한국특허정보넷(kipris.or.kr)을 통해서도 정확한 통계를 알 수가 없어서 특허청에 정보공개를 청구했더니 특허심판원에서 첨부와 같이 공개했다(특허청 산하 특허심판원으로부터 받은 특허 심판 현황 자료) .

심판 청구는 2015년 1,957건을 정점으로 2016년부터 뚝 떨어져 2018년 207건으로 줄어 들더니 2019년에는 115건으로 내려 앉았다. 특이한 점은 특허무효심판이다. 2015년 1,143건이나 되던 것이 2016년부터 2019년까지 20건을 넘기지 못한다. 2018년에는 5건에 불과하다. 이 정도면, 허가-특허 연계 제도를 도입하기 전에도 못 미치는 미미한 수준이다. 이제 허가-특허 연계 관련 심판은 모두 소극적 권리범위확인심판이라 해도 무방하다.

| 심판구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 합계 |

| 권리범위확인(소극) | 14 | 87 | 309 | 288 | 372 | 201 | 98 | 1,369 |

| 권리범위확인(적극) | 10 | 1 | – | 6 | 1 | – | – | 18 |

| 무효 | 25 | 128 | 1,143 | 14 | 20 | 5 | 16 | 1,351 |

| 존속기간연장무효 | – | – | 505 | 3 | 2 | 1 | 1 | 512 |

| 합계 | 49 | 216 | 1,957 | 311 | 395 | 207 | 115 | 3,250 |

이렇게 청구된 심판을 처리한 현황은 아래와 같다. 처리된 건 전체와 비교하면 인용율은 무효심판은 27.5%, 소극적 권리범위확인심판은 64.8%다. 매우 이례적인 동향이다. 취하된 건이 너무 많아서 생긴 왜곡으로 보인다. 취하가 많은 이유는 2015년 3, 4월에 집중된 심판(2015년 한 해 심판의 약 70%가 이 때 청구되었다) 상당수가 일종의 편승효과(bandwagon effect) 때문으로 보이지만, 정밀한 분석이 필요하다.

| 심판구분 | 인 용 | 기 각 | 각 하 | 취 하 | 무효처분 | 합 계 |

| 권리범위확인(소극) | 744 | 70 | 12 | 300 | 22 | 1,148 |

| 권리범위확인(적극) | 3 | – | 4 | 9 | – | 16 |

| 무효 | 357 | 177 | 22 | 575 | 166 | 1,297 |

| 존속기간연장무효 | 4 | 214 | 1 | 177 | 116 | 512 |

| 합계 | 1,108 | 461 | 39 | 1,061 | 304 | 2,973 |

특허심판원에 따르면, 위 심판 처리건 중 특허법원에 항소한 건이 177건이고, 이 중 29건이 인용되어 심결취소율이 16.4%이라고 한다. 이 외에 심판청구인과 피청구인별 국적은 특허청 산하 특허심판원으로부터 받은 특허 심판 현황 자료 참조(국내 제약사가 미국 제약사를 상대로 심판청구한 사건이 851건으로 가장 많고, 그 다음이 국내 제약사가 일본 제약사를 상대로 한 심판이 725건으로 두번째로 많다.

식약처가 공개하는 심판 현황

식약처가 공개하는 허가-특허 연계 제도 관련 심판 현황은 모두 3개다. 그런데 이 3개 현황이 모두 다르다.

식약처는 홈 페이지(의약품안전나라)에 가면 2개의 현황을 볼 수 있다. (1) ‘고시/공고/알림’의 ‘심판사항’, (2) ‘의약품등 정보’ 항목 아래에 ‘국내외 의약품특허정보’ 하위항목을 두고 여기서도 ‘심판현황’을 제공한다. 각 현황을 엑셀 파일로 다운받아 분석해 보면 2개 현황이 다르다. ‘의약품등 정보’에 있는 ‘심판현황’(위 (2) 심판현황)에 대해 식약처는 “특허목록에 등재된 의약품의 국내 특허 심판정보(무효 또는 권리범위)를 제공합니다”라는 설명문을 달아, 마치 이 현황이 허가-특허 연계 관련 심판 현황인 것처럼 안내하고 있다. 하지만, 정작 이 심판 현황에는 허가-특허 연계 제도가 시행되기 전의 심판도 포함되어 있어서 허가-특허 연계 관련 심판 현황이라고 하기도 어렵다.

전체 건 수로 보면, 식약처의 홈 페이지에 있는 심판현황은 특허청이 분석한 심판현황과 유사하다(심판이 폭증했던 2015년 현황만 보면, ‘고시/공고/알림’의 심판현황은 1,730건, ‘의약품등 정보’의 심판현황은 1,495건이다).

하지만, 이 수치들은 식약처가 법에 따라 공개하는 영향평가 보고서에 나오는 것들과는 10배 가량 차이가 난다.

식약처장은 약사법 제50조의11에 따라 허가-특허 연계 제도의 영향을 분석, 평가하여 그 결과를 공개하고 국회에 보고해야 한다. 식약처는 2015년부터 지금까지 5개의 영향평가 보고서를 공개했는데, 2015년 보고서는 영향평가 모형을 연구한 것이라 제외하면 실제 영향평가는 4차례 있었다.

식약처의 가장 최근 보고서인 2019년 영향평가 보고서에 따르면, 2015년 3월부터 2018년 12월까지 특허목록에 등재된 의약품 중 판매금지, 우선판매품목허가 신청 의약품을 대상으로 한 심판·소송은 판매금지 관련 84건, 우선판매권 관련 201건인데, 중복 22건을 제외하면 이 둘을 합쳐 263건이 청구되었다고 한다(2019년 영향평가 보고서 56~58면, 중복 22건은 58면의 각주 30 참조).

그런데 어찌된 영문인지 2019년 보고서에 비해 현황 분석 기간이 2015년 3월부터 2018년 3월까지로 더 짧은 2018년 보고서에서는 판매금지 관련 심판·소송이 62건, 우선판매권 관련 심판이 417건으로 2019년보다 더 많다(2018년 보고서 38면). 2019년 보고서와 달리 2018년 보고서에는 판매금지 관련 현황과 우선판매 관련 현황에서 중복된 심판이 몇 개인지 밝히지 않았는데, 판매 금지 관련 현황 중 소극적 권리범위확인심판 43건이 모두 중복이라고 가정해도 우선판매권 관련 심판 417건은 2019년의 201건에 비해 너무 많다.

이것 말고도 이해하기 힘든 대목이 더 있다.

2018년 보고서에는 판매금지 관련 심판·소송에 특허권 침해금지 소송 12건, 적극적 권리범위확인심판 7건이 포함되어 있었지만, 2019년 보고서에는 이게 누락되었다.

2016년 보고서에는 판매금지 관련 심판·소송, 우선판매권 관련 심판·소송 외에 약사법 제50조의7 제3항에 따라 통보된 심판에 관한 현황이 들어 있었는데, 이 현황은 2017년 보고서부터는 누락되었다. 이론상 약사법 제50조의7 제3항에 따라 통보된 심판(우선판매권 신청인이 제기하여 하는 3종류(무효심판, 존속기간연장등록무효심판, 소극적 권리범위확인심판)의 심판)이 우선판매권 관련 심판인데, 2016년 보고서는 우선판매권 관련 심판이 126건인 반면 약사법 제50조의7 제3항에 따라 통보된 심판은 모두 1,869건이라고 한다(2016년 보고서 74면).

[1] 특허청의 2017. 4. 6.자 보도자료 “의약품 허가 관련 특허심판제도 안착 – 심판청구시기 선택은 세심한 주의 필요”에는 2015년 심판청구 건수가 1,957건이라고 한다.